我非常喜歡美國作家瑞蒙‧卡佛,他的短篇小說總是簡潔有力,道盡生命的無奈卻又賦予了足夠的溫度,冷熱間互相交替;有真實的殘酷,也有悲傷的溫柔,偶或帶點冷調幽默。其中的一個短篇,寫一對夫妻的兒子在生日前夕慘遭撞死,兩人傷心之餘卻不斷接到惡作劇來電──原來是妻子替兒子訂了個生日蛋糕沒去拿,麵包師傅以為被惡整了憤而回擊;一個是喪子心碎的家庭,一個是靠手藝掙錢的師傅,誰都沒錯,錯的是命運。

但這個看似悲傷的故事有個溫馨且出乎意料的結尾,傷心欲絕的夫妻衝到蛋糕店,原本是想興師問罪卻忍不住哭了起來,他們三人就坐在熱烘烘的廚房裡聊起來,「能把人餵飽總是比較好,在任何時間,麵包的香味也總是比花朵來的更好。」在這篇小說裡,麵包不只是麵包,而重新活下去的實質力量,吃吧,踏實的美味一點一滴喚醒生命:「他們不斷的聽他說,不斷努力的吃。他們把黑麵包吞了下肚。在日光燈底下,屋子裡亮得就像白晝。他們聊到了清晨,窗戶上已經透出灰白色的天光,他們還不想離開。」這是小說的結尾,它的篇名是〈一件很小、很美的事〉,那是什麼?當生命出現缺口與折磨,或許只需要一件很小的事情……生活失了序,唯有日常能拯救日常。

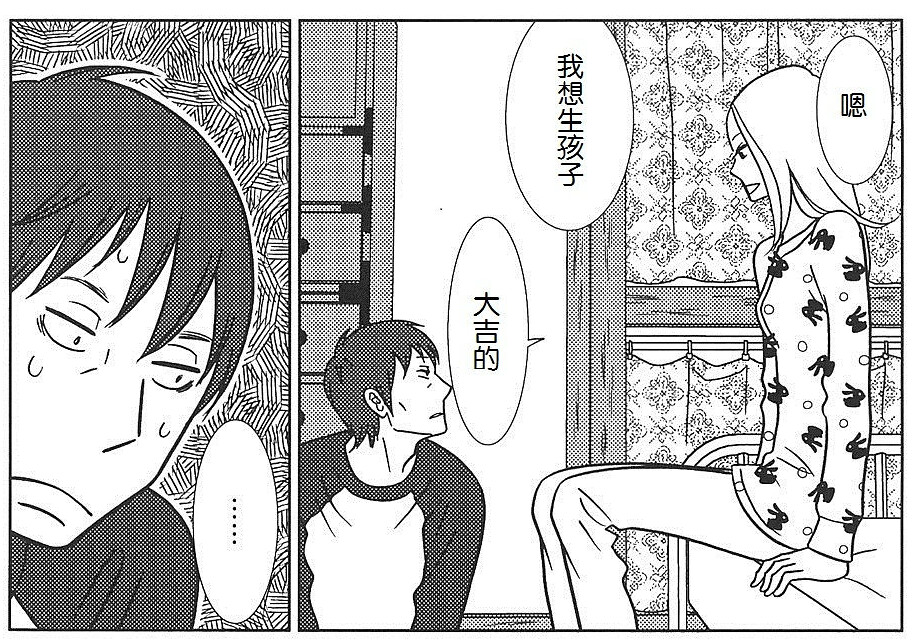

初初看到新銳漫畫家穗積的作品時,心中也湧現一股如讀到瑞蒙‧卡佛似的情緒。被譽為天才少女漫畫家的穗積,出道不久,就奪下日本宝島社評鑑「這本漫畫最厲害!2013」少女部門第2名。她的出道作《婚禮的前一天》為短篇集結,描繪看似平淡的日常生活,卻總在結尾予人重重一擊,能在這麼短的篇幅裡巧妙利用伏筆,在結局作出轉折,的確相當厲害啊。那不是爆炸性的擊沉,而是讓人回過神來,感嘆「原來如此啊……」的傷感與不捨。

在同名作〈婚禮的前一天〉裡,一對男女談論著隔日的婚禮、逝去的父母親,日常的作飯談天就寢,時間在短短幾格分鏡裡緩慢的移動;那樣的親密,很難讓人懷疑她們不是一對情侶──但隔天,也就是婚禮當天早晨,男人送女人上車時說了一句:「幫我跟姊夫說謝謝,讓妳陪我最後一個晚上。」

最高明的文學作品,就是用一句話將原本的場景徹底翻轉,故事的張力爆開,讀者此時才恍然大悟,原來這兩人竟是姊弟啊。那麼前頭的那些看似親密的對話,並不是即將結為連理的喜悅,而是即將分離(姊姊要嫁做人婦)的傷感了。在穗積的漫畫裡,除了蘊含著對日常的情意之外,還有逸出框框外的巨大想像;以實際的生活去掩蓋底層的哀傷,將時間逆推或往前,創造/想像出一個「如果能……就好了」的空間,更突顯其情感張力。

這樣的操作,在文學裡不難看見,但以圖像為主的漫畫也能運用得淋漓盡致,充滿節制的美感,真是她的高明之處啊。如果說瑞蒙‧卡佛寫的不是小說,是人生的話;那麼穗積的漫畫,就是再好也不過的文學作品了。